この記事の三行要約

1965年インドネシアでは「共産主義者=敵」という思想操作により、国民同士が数十万〜200万人規模で虐殺し合った。

スハルト政権下では加害者が英雄視され、被害者は沈黙を強いられたが、映画『アクト・オブ・キリング』『ルック・オブ・サイレンス』がその異常性を可視化した。

教訓は「恐怖や物語に流されず、他者を人間として見る想像力と、自分も加害者になり得る自覚を持つこと」が人間らしく生きる道であるという点にある。

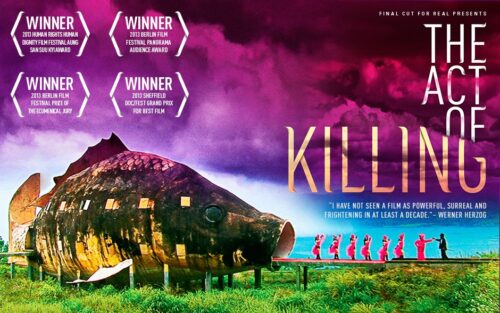

アクト・オブ・キリング(2012)という映画を知ってますか?いや、かなりしんどいので無理に見る必要はないです。面白いものではないので。

しかし、この映画に語られるインドネシアでの大虐殺(虐殺シーンはなし)は、思想を植え付ければ簡単に誰でも虐殺者になり、実際に大量虐殺が起こるという事例です。これまで全く知りませんでした。

この「アクト・オブ・キリング」は、英雄視されている虐殺の加害者側に焦点を当てたものですが、物を言うことのできなかった被害者遺族の視点をとりあげたルック・オブ・サイレンス(2014)という映画が制作されています。

アクト・オブ・キリングの概要としては:

- 1965年インドネシアでの大虐殺を題材にした衝撃のドキュメンタリー。

- 加害者たち自身が過去の残虐行為を「映画のワンシーン」として再現する。

- 暴力を正当化する社会の歪んだ記憶を、観る者に突きつける作品。

デヴィ夫人とは?

その前に、インドネシアに関わりが深く、お茶の間(言い方古!)でおなじみのデヴィ夫人(本名:根本七保子)という人物がいますが、彼女の人生をざっと紹介。これはAIが出してきたものをまとめたものですよ。

- 1940年生まれ、銀座のクラブで働き、知性と美貌で評判を呼ぶ

- 1950年代後半、日本企業はインドネアでの資源開発・貿易拡大を狙っていた。

- ある財界人が関係強化のために、スカルノ大統領に「日本からの贈り物」として根本を紹介し、1959年に渡航

- スカルノは根本に魅了され、最初は側室として、1962年には第三夫人となり、以後、ファーストレディ的存在となる

- ところが、1965年の軍部クーデター未遂でスカルノの権威が失墜、陸軍のスハルト(似た名前なので間違えないこと)が台頭

- 1967年にスカルノが失脚し、スハルトが実質的な権力者に。根本は事実上の追放で日本に帰国。その後は実業家・芸能人となる

スカルノの政策

さて、根本がスカルノに見初められる以前の1945年のこと、日本の占領から解放されたインドネシアは独立宣言したわけですが、民族主義政党、イスラム政党、共産党(PKI)がそれぞれ勢力を持ち、対立していたそうな。特にインドネシア共産党(PKI)は、当時の世界の共産党の中でも第三の勢力だったそうな。

反米・反西欧を掲げ、国を強くしたいと思ったスカルノは、この3つの勢力を「国家の三本柱」として共存させようとしました。これをナサコム政策と言いますが、反共的な軍部が特にこれに反発。1965年にクーデター未遂事件を起こしたというわけです。

ただし、当然ですが、こうです。

- 米国・英国を中心とする西側諸国は、インドネシアが「次の中国」になることを恐れていた。

- CIAやMI6の関与が疑われており、後の研究では西側諸国が反共軍部を支援した証拠が多く見つかっている。

まぁ、いつも通りですね。

1965年のインドネシア

では、問題の1965年について、AIにまとめてもらいます。

インドネシアの大虐殺(1965–66年)は、1965年9月30日夜から10月1日未明にかけて発生した「9月30日事件(クーデター未遂事件)」を直接の契機として起こりました。流れを整理します。

9月30日事件(1965年)

- 陸軍の高級将校6名が反乱部隊に拉致・殺害された。

- 首謀者は「9月30日運動(Gerakan 30 September, G30S)」と名乗り、「将軍たちがスカルノ大統領を排除しようとしていた」と主張。

- 事件の真相はいまだに議論が分かれるが、当時はすぐに「インドネシア共産党(PKI)の陰謀」とされた。

スハルトの台頭

- 陸軍戦略予備軍司令官スハルト少将が迅速に軍事行動をとり、反乱部隊を鎮圧。

- 同時に「PKI(共産党)が国家転覆を企てた」と宣伝し、スカルノの権威を弱体化させつつ、軍の主導権を握った。

虐殺の開始(1965年10月以降)

- 軍はPKIを「国家の敵」と断定し、党員・支持者・シンパとされた人々を大量に逮捕・処刑。

- 民兵組織(青年団、イスラム組織など)を動員し、「人民の自発的反共行動」として虐殺を正当化。

- 数か月の間に全国で暴力が広がり、死者は50万〜200万人とも推定される。

結果

- 1966年、スカルノは事実上の権限を失い、1967年に退陣。

- スハルトが大統領に就任し、「新秩序体制(Orde Baru)」が始まる。

- この体制下で、虐殺は「正義の反共行動」として教育・メディアで語られ続け、加害者は英雄視された。

まとめ

- 9月30日事件(クーデター未遂) → PKI陰謀説 → 軍の反共キャンペーン → 全国的な虐殺

- つまり、1965年のクーデター未遂事件は虐殺の「直接の口実」となり、その後のスハルト政権樹立につながりました。

外国スパイ説は?

虐殺された多くは、彼らの同胞、つまりインドネシア国民だったのですよね?海外のスパイの可能性は指摘されていましたか?

はい、その点はとても大切です。結論から言うと、虐殺されたのは圧倒的多数がインドネシア人(自国民)であり、海外スパイが大量に潜入していたという証拠は存在しません。ただし当時は「外国の陰謀」説も利用されました。

虐殺の対象

- インドネシア共産党(PKI)の党員・支持者・同調者とされた人々。

- 実際には農民、労働者、学生、教師、文化人、華人系住民など、普通の国民が大半でした。

- 多くは政治活動に積極的ではなく、「村でPKI系組織に加入していただけ」程度の人も犠牲になりました。

- 推定死者数は50万〜200万人。

「外国スパイ」説の利用

- 軍や右派は当時、虐殺を正当化するために次のようなレッテルを使いました:

- 「PKIは中国共産党やソ連の手先」

- 「共産党員は外国のスパイ」

- 特に華人系インドネシア人は「中国の影響下にある」と疑われ、虐殺の標的になりました。

- しかし実際に大規模な外国スパイ網が存在した証拠は確認されていません。

国際的な関与

- 海外スパイというよりも、海外政府(特に米英)が情報提供・支援を行っていたことは後に判明しています。

- CIAやMI6が「共産党員リスト」を軍に渡したとされる証拠が公開。

- 米国はラジオ放送や宣伝工作を通じて反共キャンペーンを支援。

- つまり「外国スパイが虐殺対象になった」のではなく、外国が裏から虐殺を後押ししたという構図です。

現代の研究者の見解

- 虐殺の犠牲者は基本的にインドネシア国民であり、「外国のスパイを掃討した」という軍の宣伝は後付けの正当化にすぎない。

- むしろ軍と反共勢力が「共産主義=外部の脅威」と描くことで、国民を虐殺に動員しやすくしたと考えられています。

✅ まとめると:

- 虐殺の犠牲者は ほとんどがインドネシア人自身。

- 当時は「外国スパイ説」が宣伝に利用されたが、実証的な裏付けは乏しい。

- 実際には「外国スパイを狩った」わけではなく、国民同士が国家に扇動されて殺し合ったのが実態でした。

虐殺者を英雄視する異常性

歴史修正主義者などは「南京虐殺はなかった」とか「沖縄戦では沖縄の人を守った」などとよく言っていますが、そういった言説が事実かどうか知りません。私は今のところ「公式ストーリーが正しいだのろうなぁ」という立場です。しかし、こういった言説を目にするたびに「んなわけないだろ!ウソつくんじゃねえよ」と思うわけです。当時の軍人には、特に「中国人は人間ではない」という教育がされていたわけです。それ以前の関東大震災では、民間人が朝鮮人を虐殺したことは有名ですね。「人間ではない」から簡単に虐殺できるわけです。

人間は、上からのお墨付きがあれば、いくらでも残虐になれるのです。

で、上のAIの答えにもありますが、インドネシア人は50万〜200万人の「同胞」を虐殺し、その後の教育によって虐殺者を英雄視してきたわけです。この「アクト・オブ・キリング」においても、虐殺を行った本人たちが正々堂々と顔を出し、どうやって殺したかをとくとくと述べるシーンが続きます。

この映画公開の後では、インドネシアにおける「虐殺者の英雄視」に変化はありましたか?

はい、とても大事なポイントです。結論から言うと、『アクト・オブ・キリング』(2012)および『ルック・オブ・サイレンス』(2014)の公開以降、インドネシア社会における「虐殺者=英雄」という見方には変化の兆しが見られましたが、国家レベルでの公式認識は大きくは変わっていない、というのが現状です。

映画公開前までの状況

- スハルト政権(1967–1998)下では、虐殺は「共産主義者を殲滅した正義の戦い」とされ、加害者は英雄として扱われた。

- 学校教育や国営映画を通じて、「PKI=悪、軍=国を救った」という物語が浸透。

- 加害者本人たちも堂々と「自慢話」を語れる社会だった。

『アクト・オブ・キリング』(2012)の影響

- 国際的には大きな衝撃を与え、虐殺が世界的に知られる契機となった。

- インドネシア国内では上映禁止。しかし、市民団体や学生グループが秘密上映を開催し、若い世代に衝撃を与えた。

- 「英雄」とされてきた加害者の語りが、グロテスクで空虚な自己正当化として可視化され、多くの視聴者が「これはおかしい」と考えるきっかけになった。

『ルック・オブ・サイレンス』(2014)の影響

- 被害者遺族の視点を描いたことで、虐殺が「加害者の誇り」ではなく「被害者の沈黙と恐怖」の物語であることを浮き彫りにした。

- 国際的な評価(ヴェネツィア映画祭受賞、アカデミー賞ノミネートなど)を受け、インドネシア国内でも秘密上映が広まり、議論が活性化。

- 被害者遺族が「声を上げてもよいのでは」と感じ始める転機になった。

公的・社会的変化

- 市民社会:

- 人権団体・ジャーナリスト・学者を中心に、虐殺を「国家犯罪」として再評価する動きが広まった。

- 若い世代の間では「虐殺者=英雄」像に懐疑的な意識が増えている。

- 国家レベル:

- 政府は今も公式に謝罪していない。

- 学校教育では依然として「PKIの陰謀」が強調され、虐殺の詳細は触れられないかごく簡略化。

- 軍や保守派の影響力が強く、公式認識の修正は難しい。

まとめ

- 映画以降の変化

- 「虐殺者=英雄」という社会的合意は揺らぎ始めた。

- 特に都市部の若者や知識層で批判的再評価が進む。

- しかし限界も

- 国家としての謝罪・真相究明は未だ実現せず、農村部や保守的層では旧来の物語が根強い。

インドネシア虐殺の教訓

ここから導き出される教訓として何が言えますか?政治状況云々ではなく、人間らしく生きることを主眼としたものです。

とても深い問いですね。インドネシアの虐殺や、それをめぐる「英雄視」と「沈黙」の歴史から、人間としてどう生きるかという視点で導ける教訓を整理してみます。

「恐怖」と「沈黙」は人を分断する

- 虐殺の時代、多くの人々は「自分が殺されないために」沈黙しました。

- 沈黙は生き延びる術でしたが、それは同時に「加害を見過ごす」ことにもつながった。

- 教訓:恐怖に支配されても、人間同士を分断させる力に抗う「小さな勇気」が大切。沈黙を強いられても、心の中で真実を守り続けることは人間らしさの証です。

「敵」として見えるものの中に、自分と同じ人間を見失わない

- 虐殺の多くは「共産主義者」というラベルを貼られただけの普通の隣人に対して行われました。

- 相手を「敵」「スパイ」「害虫」とみなしたとき、想像力や共感が失われ、暴力が容易になります。

- 教訓:相手をカテゴリーでなく人として見る想像力を失わないこと。思想や立場が違っても、相手が「同じ生活者」であることを忘れない。

「勝者の物語」に流されない

- 加害者は「国を救った英雄」として讃えられ、社会全体がその物語を信じ込んでいました。

- しかしそれは被害者の苦しみを覆い隠すものでした。

- 教訓:歴史や社会で語られる「勝者の物語」をそのまま受け取らず、声を奪われた人々の視点を探しに行く姿勢が、人間としての誠実さにつながります。

自分の中の「加害の可能性」に気づく

- 加害者の多くは「普通の人」で、特別に残酷だったわけではありません。

- 彼らは「命令に従った」「みんながやっていた」「正しいと信じた」だけでした。

- 教訓:誰もが加害者になる可能性を持つ。その事実を自覚することで、日常の小さな場面で「流されない」選択ができる。

人間らしく生きるとは

- 真実を語る勇気を持つこと。

- 他者の苦しみに想像力を働かせること。

- 沈黙や恐怖に抗い、弱い立場の声を拾い上げること。

- 「私も加害者になり得る」という自覚から、日常の態度を選び直すこと。

✨ つまり、この歴史からの最大の教訓は:

「人間らしさ」とは権力や恐怖に流されることではなく、他者の存在を認め、共感し、声なき声に耳を澄ます勇気を持つこと、だと言えるでしょう。

ネタバレ:アクト・オブ・キリングのラストシーン

ここからはネタバレです。映画を見ようと思う人は読まない方が良いかも。でも、くれぐれも言っときますが、面白い映画では全くありません。

アクト・オブ・キリングのラストシーンは何を意味していますか?

はい、『アクト・オブ・キリング』のラストシーンは、この映画全体のテーマを凝縮した非常に象徴的な場面です。

シーンの概要

- 主人公の一人 アノワル・コンゴ(かつて何百人も殺したと自慢していた元民兵リーダー)が、かつて自分が人を絞殺した屋上に立つ。

- そこで彼は突如として、えづき、嘔吐しようとし、体を震わせる。

- しかし何も吐き出せず、えづきは繰り返される。

- そのままカメラは静かに彼を映し出し、映画は終わる。

表層的な意味

- アノワルは、映画の冒頭から「誇らしげに」「楽しげに」殺人を再現していました。

- しかしラストで彼は初めて、言葉ではなく身体で「罪悪感」「恐怖」「自分がしたことの現実」と直面する。

- 嘔吐=「抑圧された記憶・苦しみが身体から出ようとしているが、出し切れない」。

象徴的な意味

- 歴史の「吐き出せなさ」

- 国家全体が「虐殺は正義だった」という物語を吐き出せず、飲み込んだままにしてきた。

- アノワルの身体は、その「吐き出せない記憶」の象徴。

- 加害者の人間性の断片

- 長年「英雄」とされ、自己正当化を繰り返してきた彼の奥底にも、人間としての「恐怖」「罪の意識」が残っていたことを示す。

- ただし、それは完全に自覚的な反省ではなく、身体が勝手に反応してしまう形で現れる。

- 贖罪の不可能性

- 何をしても犠牲者は戻らず、時間も巻き戻せない。

- 嘔吐できずにえづくだけ、という姿は「罪を消化も昇華もできない」という人間存在の限界を示している。

監督の意図(解釈されているもの)

- オッペンハイマー監督は「この場面を観客に強制的に見せることで、虐殺の重さを“他人事”にさせない」と語っています。

- つまりラストは「加害者を断罪する場」ではなく、加害者を通して観客自身に“人間の中の暴力性・自己正当化”を突きつける鏡なのです。

まとめ

『アクト・オブ・キリング』のラストシーンは、

- 「勝者の物語」を信じてきた加害者が、初めて身体で崩壊する瞬間、

- 同時に「社会全体が吐き出せない罪の記憶」の象徴、

- そして観客自身に「人間とは何か」を問う鏡、

として位置づけられています。

コメント