ウイルス学最大のウソと言えば、「ウイルス分離(virus isolation)」です。この言葉こそ、ペテン師であるウイルス学者が一般大衆を騙すための最大のツールです。ウイルス学者は、その意味を説明せずに「ウイルスを分離した」と発表しますが、これは一般大衆が想像するような意味とは全く異なるものです。

ごく普通の人は「ウイルスを分離した」と聞いて、何を想像するでしょうか?おそらくは、「患者の体液にウイルスがいるから、そのウイルスだけを取り出したんだな」と思うことでしょう。つまり、分離の意味として、「他のすべてのものから、何かしらを分けること」だと思うことでしょう。オンライン辞書にはこんな例があります。「クリームは牛乳から分離する」「マヨネーズの油は分離することがある」「血液からミコバクテリアを分離する」。

しかし、ウイルス学においては、そのような意味ではないのです。体液からウイルスだけを取り出すことではありません。

実際のところ、ウイルス学者は、「分離(isolation)」という言葉に、辞書の定義とは違う意味を勝手に与えているのです。それどころか、学者ごと、研究室ごとに「分離」の意味が異なってさえいるのです。ウイルス学者どうしでさえ「分離」の定義が異なるため、一般大衆がその意味を把握するなど不可能というものです。

国立感染研の発表におけるウソ

ウイルス学者のウソが公に暴露された珍しい例として、2020/1/31の国立感染研による「新型コロナウイルスの分離に成功」記者会見があります。以下に動画があります。

記者からの質問に対して、所長の脇田隆字が答えています。

- 細胞からウイルスだけを取り出したということか?

→ウイルスだけを純粋なものにしていくのは、別の様々な手法をとる - 「分離」というのは、細胞の中で増殖しているということか?

→「分離」は「ウイルス学的な用語」で、培養細胞で増やしていく作業を「分離」と呼んでいる

明らかですが、ここでの「分離」という言葉は一般的な定義、辞書にある定義とは異なるどころか、まるで逆の意味とさえ言えるものです。つまり、体液からウイルスだけを取り出すのではなく、培養細胞にウイルスを混ぜることなのです。もちろん、ここでは仮に「ウイルス」と書いているだけで、そんなものがあるかどうかはわかりません。

注意深い人なら気がつくと思いますが、「ウイルスだけを純粋なものにしていくのは、別の様々な手法をとる」としており、そんなことが行われているかのようにウソをついています。この部分だけでウソと断定できる理由は、そんなことができるなら、初めから純粋なものにした上で「分離しました」と発表すれば良いことだからです。

まったくの余談ですが、大橋先生は脇田隆字について「コロナ騒動で見えてきたこの世の真実」P52において、次のように発言しています。

彼はC型肝炎のウイルスの研究をしているけど、(略)最後の感染実験がうまくいってなくて、コッホの4原則をまだ満たせていない。(略)そんな中で、今回のSARS-CoV-2の話が出て、テレビによって一瞬で病原体であると皆さんを思い込ませることになったことについて、脇田さんはそう思っているのかは知らないけれど、非常に複雑な気持ちだと私は思うんです。

つまり、脇田自身もインチキだとわかっているはずです。新たな病原体が「出現」して、一ヶ月あまりで病原性が確認できるわけがありません。仮に病原体があるとすればですが。

ウイルス学者歴40年のヴィンセント・ラカニエロによる「分離株」

ウイルス学者歴約40年で、他4名のウイルス学者と「Principles of Virology」という教科書を書いているヴィンセント・ラカニエロという人物がいます。

彼は、ウイルス分離株(Isolate)、変異株(Variant)、株(Strain)についてこう言ってます。

「これらの言葉に、一般的に受け入れられている定義はないんです、株、変異株、分離株について、ウイルス学コミュニティにおいてです」ですから、他すべての人が正しく理解するなんて期待できませんよ。

起こることとしては、誰かの研究室で訓練されると、皆が何て言ってるのか聞きますよね。それに意味を結びつけるわけです、あなたはそうしますよね。それは正しいかもしれないし、そうではないかも。

分離についてはこうですが、これは彼の見解ですね。

分離株(Isolate、名詞)とは、「感染した宿主からのものを分離(Isolate、動詞)し、培養で増殖したウイルスである」

ともあれ、彼は認めているわけです、分離、分離株についてウイルス学においては明確な定義がないのです。

オーストラリアのパースグループによる観察

HIV/エイズ仮説に強硬に反対してきたオーストラリアのパースグループの「HIV – a virus like no other」という文書があります。この文書の80ページの28項にはこうあります。

「ウイルス学者も科学文献も、ウイルス分離について満足のいく定義を提供していない。HIV専門家のジェイ・レヴィ(Jay Levy)は、ウイルス分離(virus isolation)を『定義済発生源からのウイルスのサンプル』と定義し、ホワイト(White)とフェナー(Fenner)は『全く予期していなかったウイルスを同定する能力、あるいは全く新たなウイルスを発見する能力』と定義する。モンタニエ(Montagnier)とワイス(Weiss)は、『培養細胞内でそれら(ウイルス)を増殖させること』とする。2013年版の『Fields Virology』第6版では、『ウイルスは、排泄物や分泌物、血液、組織を採取し、同一の宿主において元の症状が誘発されるか、あるいは代用宿主や細胞培養において何らかの異常な病態が誘発されるかを調べることによって、感染宿主から分離できる…ウイルスの存在が確立されると、遺伝学的に純粋なクローンを調製することが望まれることが多い』と定義している。言うまでもないが、もしウイルス分離が『定義された発生源からウイルスのサンプルを採取すること』や『培養中の細胞で増殖させること』ならば、まず『定義された発生源』や『培養中の細胞』中のウイルスの存在を証明せねばならない」

どうでしょうか?ウイルス学において、「分離」という言葉の意味が、研究者によって自分勝手に定義されていることは明白です。

ただし、ウイルス学一般においては、「モンタニエ(Montagnier)とワイス(Weiss)は、『培養細胞内でそれら(ウイルス)を増殖させること』とする」の意味が多いようです。

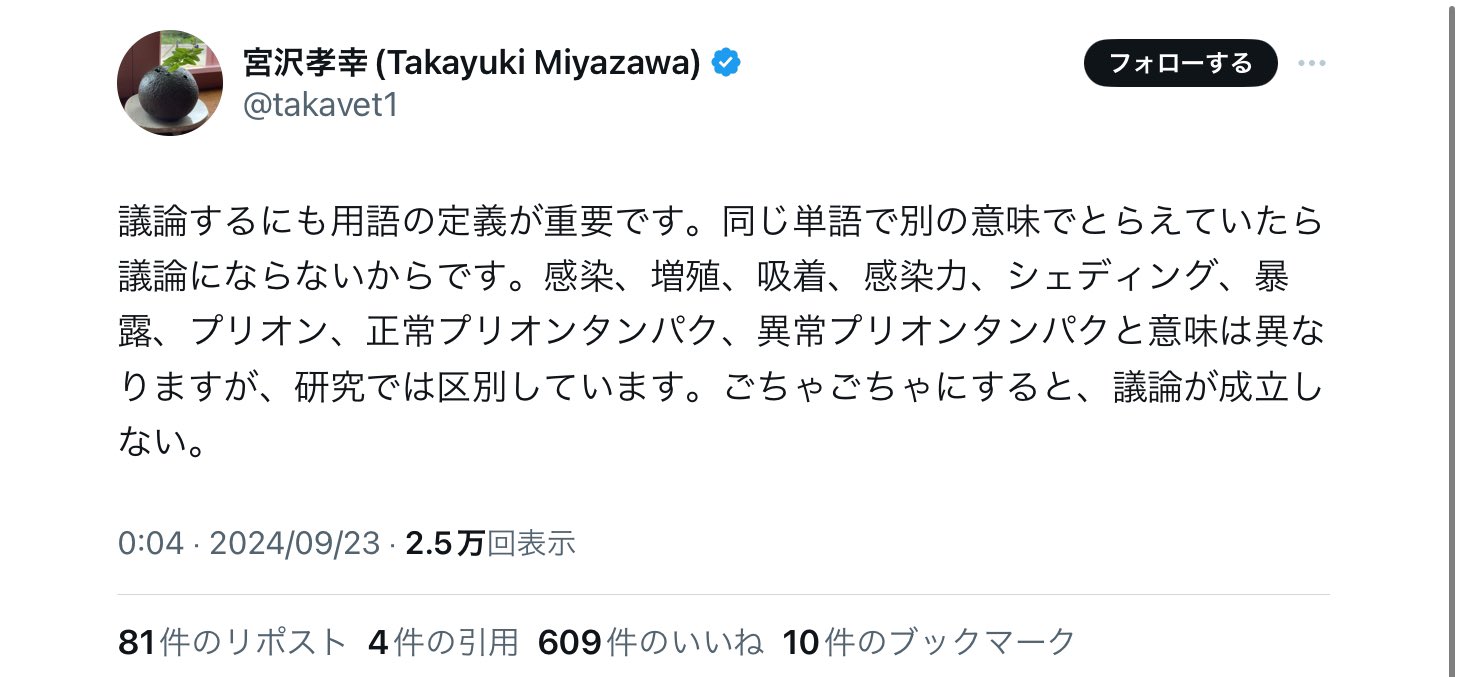

宮沢孝幸による「分離」の定義

これらの混乱を反映するかのように、我が国の代表的なウイルス学者宮沢孝幸でさえ言葉を混乱させているのです。まず、2023年2月10日発行彼の著書「ウイルス学者の絶望」を見てみましょう。

「今回の新型コロナウイルスは、ウイルスを分離することが簡単だったため、世界各地でウイルスがほぼ同時期に分離され、誰が一番先に分離したのかはっきりとしません。日本国内でも新型コロナウイルスは多数分離されていますが、ウイルスを分離したということだけの論文は出されていないと思います。というのは、ウイルスを分離することは容易で、あまりにも当たり前のことなので論文にならないのです。論文は新規性がないと発表できません。その代わり、新型コロナウイルスの遺伝子配列情報はデータベースに多数登録されています」

たしかに「新型コロナウイルスの分離は簡単だった」と書いてありますね。ところが、それに先立つ2022年10月25日の動画ではこう言っているのです。

「分離されてないっていうのがあって、確かに、今までの古典的微生物学、古典的ウイルス学の意味では、分離というか、純粋分離というか、単離が行われているという論文は無いのかもしれない。だけど、うちのラボでは行ってます。うちの研究室では単離というか、ピュアなものにしています。でも論文は書きませんね、そんなんでは」

「今回、新型コロナウイルスはこれ(分離)をやってないんですよ、めんどくさくて。僕はできるんですけど、(中略)やったっていう論文はないんでしょうね」

「議論するにも用語の定義が重要です。同じ単語で別の意味でとらえていたら議論にならないからです。感染、増殖、吸着、感染力、シェディング、暴露、プリオン、正常プリオンタンパク、異常プリオンタンパクと意味は異なりますが、研究では区別しています。ごちゃごちゃにすると、議論が成立しない」

ウイルス学における身勝手な「分離」の定義の起源と思われるもの

どうしてウイルス学がこんなデタラメになってしまったのか、明確なところはわかりませんが、想像はできます。

まず、病原菌がその病気を起こすことの証明にはコッホ原則の満足が必要ですが、この原則では、「病原菌が分離できること」、つまり、他すべてのものから引き離して病原菌だけを得られることという条件があったのです。なぜなら、他の混ざったものの中には毒物があるかもしれず、それらと混ざったままではその病原菌が病気の原因とは言えないからです。

だからこそ、ウイルス学者は、その「病原菌」と思しきものを「分離」する必要があったのです。

ところが1954年のことです。ジョン・エンダースが、「はしかウイルスの培養に成功」し、その論文の中にどういうわけか「分離(isolation)」という言葉を使ってしまったのです。

もちろん、何も分離などしていませんし、エンダースの「培養」したものが、はしかウイルスだと証明されたこともありません。

ところが、同年のこと、エンダースはそれ以前の功績でノーベル賞を受賞してしまったのです。おそらく、そのために、エンダースの主張することが正しいということになってしまったのだと思われます。それ以降、ウイルス学は、分離でもないものを分離と称するようになったのでしょう。

ウイルス学は科学などではない

ウイルス学が「分離(isolation)」という言葉もまともにできず、本来の辞書的定義の「分離」の意味とは異なることは、誰も否定しようのない事実です。

こういった基礎的な言葉の定義もままならない分野が、はたして科学と言えますか?他の科学分野で言葉の定義がまちまちであれば一体どうなりますか?

ウイルス学とはその程度のものなのです。

コメント

ウイルスは波動(脈動)です、

https://ameblo.jp/kame007-2020/entry-12880406827.html

https://ameblo.jp/kame007-2020/entry-12883247521.html

ブログ根こそぎ消されて、再び造ったブログです、