ウイルス学は科学ではない、ごく簡単な説明に書いたように、ウイルス学は科学ではないので対照実験は絶対にできません。あるいは、「やった」と言ってインチキを行います。これを論じていきます。

宮沢孝幸「対照実験がなければ論文にならない」

2024/6/12のこと、宮沢孝幸がこんな投稿をしていました。これは、私が作成した「死んだふり」の画像に対する反論ですね。2020年の段階で私は宮沢に質問したところブロックされたので、代わりに誰かが宮沢にこれをつきつけてくれたのでしょう。それに憤慨して反論したものと思われます。

ウイルス学では対照実験をしないという話が出回っているようですが、必ず対照実験はしています。それをしないと論文になりません。なぜそんなわけのわからない出鱈目を流すのでしょうか?

宮沢のこの言葉はウソです。宮沢は他にもウソばかりついていますが、別の機会にしましょう。実際には、ウイルス学では対照実験をしないか、してもインチキを行います。これを論証していきましょう。

宮沢自身が根拠とする研究における対照実験

「なぜ私たちは存在するのか」という宮沢自身の著書があります。

この中で彼は書いています。

「感染実験をしなくてもいいのか」という指摘もありますが、新型コロナウイルスの人への感染実験はすでにイギリスで行われていて、人で呼吸器症状を発症することが確認されています。

つまり、新型コロナウイルスは存在しており、これが呼吸器症状を起こすことが実験で確かめられているとの主張ですが、これは無効です。この研究は、「Safety, tolerability and viral kinetics during SARS-CoV-2 human challenge in young adults」というもので、次のような内容です。

- 36人の若いボランティアに「新型コロナウイルス」を投与する。

- 病気になる投与量の決定と、感染中のウイルスと症状の動態の評価。

- 「ウイルス」は独自に「コロナ患者」から取得した。

- レムデシビル等の「抗ウイルス薬」等も投与している。

ところが、この論文著者は明確に「open-label, non-randomized」、つまり「非盲検化、非ランダム化」と書いており、当然ですが対照実験はありません。要するに、ボランティアたちに対し、「お前らに恐怖のウイルスを投与するぞ」と宣言し、実際に何らかの物質を投与したら、具合が悪くなったという、それだけの話なのです。

現代の科学では、こういった実験では、参加者を二つのグループにわけ、両グループに「治る薬を投与する」あるいは、今回の場合のように「具合の悪くなるものを投与する」と言っておき、その両グループのうち、一つのグループには何の効果もないものを投与して比較してみることが必要です。つまり、対照実験です。

なぜなら、前者の場合(新薬の治験など)では、プラシーボ効果が働き、飴玉であっても治ってしまうことがあるからです。そして、今回のような後者の場合、それとは逆のノーシーボ効果が働き、飴玉であっても具合が悪くなるからです。これは科学的に認められた事実であり、特に新薬治験の場合について、1970年代後半からFDAは、この「二重盲検法」の導入を求めています。「二重」の意味は、実験の経過を観察する側の者も、どちらが本物か知らないというものです。

つまり、宮沢のあげた「新型コロナウイルスがヒトで呼吸器疾患を起こすことを証明した」という研究は、まるで現代科学の基準を満たしていないものであり、そもそも宮沢自身の言葉「対照実験をしないと論文になりません」にも完全に反しているのです。

宮沢は、この書籍の読者に対して謝罪すべきでしょう、自らが証拠として提示した論文が、自らかかげる科学基準に沿っていないのですから。

ウイルス学における対照実験無視の伝統

こういった対照実験無しの「研究」なるものは、ウイルス学における伝統と言っても良いでしょう。1918年、いわゆるスペイン風邪が猛威をふるう中、スペイン風邪の原因がウイルスであることを「発見」したという日本人山内保の話があります。

もちろん、この当時は、盲検(1948年)も電子顕微鏡(1940年代)もなく、対照実験という概念すらなかったと思われることは、注記しておきます。

1918年当時に起こったスペイン風邪というのは、感染症ではありません。多くの理由が考えられますが、第一には第一次大戦当時であり、軍人がいい加減なワクチンを大量に打たれたこと、塩素ガス・ホスゲンガスなどの化学兵器が導入されたこと、アスピリンが大量使用されたことなどがあげられます。もちろん、これらが原因とは証明されていません。しかし、当時、有名なローゼナウによる感染実験が行われましたが、一人も感染させられなかった事実からも「病原菌などではない」ことが明らかです。

しかし、当時の人たちはそういう状況を無視して、ひたすら病原菌が起こすのだと考えたようです。これは現代でも全く変わっておらず、未だに病原菌信仰です。しかし、現代と少し違うところとして、当時はバクテリアによってインフルエンザが起こると思っていたところです。

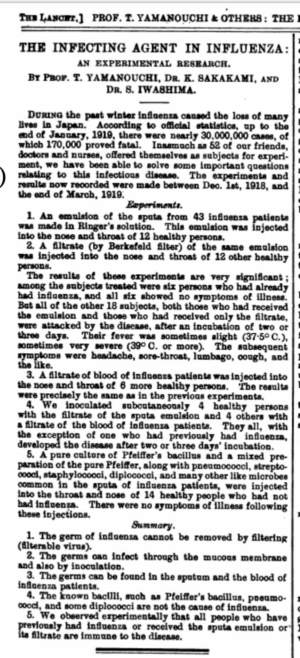

その「定説」をくつがえし、「ウイルス」によるものだと証明した、というよりも「ウイルスを発見」したのが日本人の山内保だというのです。未だに「インフルエンザウイルスを発見した日本人」という書籍が販売されています。ただし、この書籍を読んでも山内の実験内容は全くわかりません。ドイツでコッホに師事したなどの周辺の話ばかりです。翌年1919年にLancet誌に掲載された山内の実際の論文は以下のようなものです(全文)。

実験内容として以下です。

- リンゲル液に複数患者の体液を加えた(一部はろ過してバクテリア除去)

- 全員が何らかの形で知り合いの対象に投与(鼻腔と喉、あるいは注射)

- 見事にインフルエンザの症状を呈した

- ウイルス(当時はタンパク質毒物という概念)を証明したのだと言う

現代の目から見れば、山内の実験は非科学極まりないのです。

- 当時は電子顕微鏡もなく、現代の概念での「ウイルス」は未確認

- 当然、ウイルスだけを取り出してはおらず、ただの混合物

- 実験対象が意図を理解していたためノーシーボ効果の起こる余地

が十分にある - 自然な感染経路ではなく、感染性の証明になっていない

- 対照実験(ランダム化された二重盲検)がないことは致命的。こ

れ一つとっても現代の目からは科学とは言えない

結局のところ、「バクテリアを除去した混合物を投与したらインフルエンザ症状を呈したから、それより小さい物(ウイルス)に違いない!」だけの話で、さらにそれが「インフルエンザウイルスを発見した!」ということになってしまっているのですから、お粗末も良いところでしょう。正直なところ、中学生レベルの研究です。

また、この当時の「(一度も見たことのない)ウイルス」の概念は、現代とは全く異なるものでした。現代では、何らかの遺伝子配列を持つ粒子ということになっていますが、これは1950年代以降に生まれた概念です。この当時は、何らかのタンパク質毒素であり、それが増殖するのだろうという概念だったのです。

現代の「ウイルス」の概念を肯定する立場であっても、「山内保がインフルエンザウイルスを発見した」など、お門違いもはなはだしいことなのです。

また、それに先んじてのタバコモザイクウイルス(1900年前後)やラウス肉腫ウイルス(1911年)も同じようなものです。対照実験のない、科学とはとても言えないものなのですが、それらの事実を無視して、なぜかウイルス学においては「発見」したということになっているのです。

新型コロナウイルスにおける対照実験

新型コロナ騒動開始初期の重要論文にも、大きなインチキがあります。つまり、対照実験を行ったと言いながら、実際には対照実験になっておらず、都合の良い結論を出すべく条件を変更しており、その事実を論文自体には記述しておらず、著者の一人に連絡して初めて発覚したのです。これは重大な倫理違反であり、論文は撤回されるべきなのですが、未だにされていないようです。

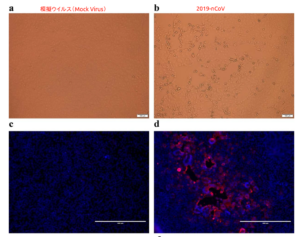

これは2020年2月の「A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin」というもので、コロナ騒ぎ初期の重要論文です。ここではたしかに対照実験が行われており、模擬ウイルス(mock virus)群では細胞変性効果が起きていません。つまり、本物のウイルスだけが、細胞を崩壊させることが実験で確認されたというのです。

ところが、論文に全く記述がなく、著者の一人に質問して発覚したことは、「ウイルス入りとされる実験群ではペニシリンとストレプトマイシンの投与量を二倍にした」というのです。これらの抗生物質には細胞毒性があり、細胞崩壊を早めることは明らかです。

ウイルスの有無によって培地を変更しており、対照実験として無効です。逆に考えれば、ウイルスなど存在していないため、存在すると見せかけるためには、こういったインチキをせざるをえないのです。このような論文が、撤回もされず、1万回以上も参照されているのがウイルス学業界というものです。

ウイルス学はまともに対照実験ができない

もちろんこれらはごく一部です。細胞変性効果による「ウイルス発見」でも対照実験はできず、「ウイルスのゲノム取得」においても対照実験はできませんし、しません。対照実験をまともに行えば、ウイルス学は崩壊してしまいます。

ウイルス学者は、金と名誉の根源であるウイルス学を愛しているので、自らの行為がどれほど人々に迷惑をかけていようが、それを正すことはありません。

HIV/エイズ仮説に強硬に反対して、研究室資金凍結などされた勇気あるウイルス学者であるピーター・デュースバーグの言うとおりなのです。

コメント